第二章 舵信班 《大海深处的青春记忆》

第二章 舵信班

一、水手长王秀清

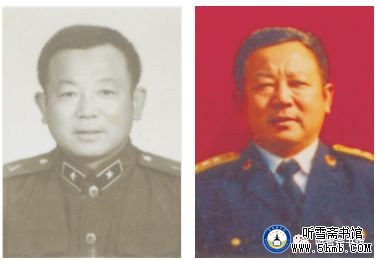

王秀清(1940.1.7~),山东省阳信县人。1958年10月入伍,1967年调到127潜艇工作,曾任127潜艇水手长,后任212潜艇副长。1979年转业到地方工作。1995年退休,在青岛定居。

1970年我上艇的时候,王秀清是127潜艇水手长,但是接触不多。总的印象是他长得比较瘦,是当时本艇可以和张玉德航海长比“谁最瘦”的人之一。好像时间不长他就调走了,到别的艇当副长。水手长是排级干部,部门长是连级干部,副长是营级干部,他是从排级干部直接提升为营级的。“文革”期间,很多事情处于非正常状态,越级提拔的人很多,如大寨大队党支部书记陈永贵,一下就当上了国务院副总理;在一个位置上工作多年不动的人也很多,如张连忠就当了10年艇长(副团)。王秀清调走之后,我好像再没见过他。

2008年,我编辑老艇纪念册时,曾想联系他,没联系上。这一次,是曲昭阳通过原212潜艇的人找到他的。我拿着曲昭阳给我的电话号码,打电话过去,自报家门,说明情况,问他是否愿意参加这个活动,为本书提供照片、简历和文章,他表示愿意。我们在电话里面的交流不是很通畅,后来他的女儿告诉我,他的耳朵不太好。也难怪,他已经是76岁的“古稀”老人了。

王秀清在外孙女的协助下,写来一篇短文《难忘的远航》,关于这次远航,很多人写到,不过每个人所担任职务不同,经历的事情也有所不同。从不同的角度来回忆一次远航,倒是可以把这次远航还原得更全面一些。

难忘的远航

王秀清

127潜艇是支队的先进单位,在艇长张连忠和政委王敬礼的率领下,全艇官兵团结一致,严格训练,严格要求,各科目考核都取得优异的成绩。

记得1971年,127艇执行了一次远航任务。出航前,艇上进行了动员,全艇各部门都表示决心,坚决完成任务。经过精密的准备,在一个夜晚,潜艇悄悄离开码头出航了。经过几天的水下航行,潜艇到达阵地。前几天舵信班的机械都很正常,舱室里非常平静。但过了没几天,舰艏升降舵发生故障,液缸漏油不止,需及时排除,不然就会影响远航任务的完成。当时的阵地离着敌占区很近,潜艇不能浮起,怎么办?舵信班全体战友有些焦躁不安。经过研究,我们决定,在水下维修艏舵,并用艉升降舵继续航行。艇长批准了这个方案。

我们分析,一般发生这种故障,应该是橡皮圈松动所致。经过认真检查,果然如此,好在我们出航时携带了橡皮圈的备品。由于替换橡皮圈比较麻烦,而且在水下操作的难度更大,舵信班的战友们齐心协力,经过几小时的奋战,终于更换了漏油的橡皮圈,排除了故障,恢复了艏升降舵的正常操纵。

这次故障说大不大,说小不小,若不能排除,潜艇就不能正常上浮下潜,就完不成远航任务。在接下来的时间里,我们舵信班全体同志团结一致,精心维护机械设备,认真操作,保证了潜艇的升降舵和方向舵工作正常,为完成远航任务做出了贡献。

二、水手长田汝勤

田汝勤(1945.4.19~2014.6.29),山东省肥城县人。1963年9月入伍,1964年8月从潜艇士兵学校毕业,分配到北海舰队127潜艇工作,先后任舵信兵、舵信班长、水手长;1980年12月任海测大队998船枪帆长,1982年12月任北海舰队训练中心共同科目业务长,1987年6月任青岛基地装备修理部工程师;1991年调海军博物馆工作,先后任处长、副馆长、馆长。1999年10月退休。2014年6月29日在青岛逝世,享年69岁。

田汝勤皮肤黝黑,圆头圆脸,不知什么人给他起了个外号“铁蛋儿”。

后来田汝勤结婚,媳妇姓李,扎两个小辫子,于是有人编了一个顺口溜:“田铁蛋儿,李小辫儿,两人一起捡破烂儿……”

张连忠当艇长的时候,管理部队严格,脸一黑,眼一瞪,批评人不讲情面,艇上大部分人都怕他,但田汝勤是少有的几个不怕艇长的人。艇长批评他,他总是嘿嘿一笑。有人说:老铁蛋,脸皮厚,一锥子,扎不透。这当然是玩笑。

有一件事,是全艇官兵谁也做不到的,只有田汝勤能做到。他到北京出差,为了给单位省钱,干脆住在张连忠家里。

当时张连忠是海军司令员,田汝勤是海军博物馆馆长。田汝勤到北京给海军博物馆收集文物,来到张司令家里,挨个儿房间看,发现有一间屋子没有人住,只有一张床,到处落满了灰尘,他对张司令的夫人老赵说:“我就住这了,不住招待所了!”他亲自动手把房间收拾一下,当晚就住在那里了。

他在北京打着张司令的旗号,到很多海军老首长家里收集文物。他的这种得天独厚的条件,为丰富海军博物馆的藏品,起到重要作用。有一次我到青岛出差,去他当馆长的海军博物馆参观,他陪着我,一样样介绍藏品:这个是从海军萧司令家收来的,那个是从海军某副司令家收来的;这条舰是从哪个舰队要来的,那条船是从哪个舰队拖来的。有些藏品,费尽周折,来之不易。可以看得出,他的敬业和用心。

他给别人的感觉,永远是大大咧咧的。也许是这种大大咧咧的性格,在加上老艇长是海军司令员的背景,为初建的海军博物馆创造了良好的开端。如今他已不在了,但那些文物还在。估计不会有人知道那些文物当初是怎么弄来的。

2008年,我编辑老艇纪念册时,别人的稿子都在规定的时间内发给我了,只有田汝勤的稿子迟迟不见影儿。我打电话催他:“老田,就差你的稿子了!”

他说:“我哪会写啊,我在电话里给你讲个故事,你给我写吧!”

没有办法,我只好为他捉刀代笔。他在电话里给我讲了一个《螃蟹夹肚皮》的故事,我记录下来,整理成文。重读这个故事,他的音容笑貌又浮现在眼前——

螃蟹夹肚皮

田汝勤

十多年前有个电影叫《找乐》,讲一群退休老人在公园围墙下唱京戏自娱自乐的故事。过去还有一句歇后语:叫花子跳舞——穷欢乐。

在生活中寻找欢乐,是人类的一种天性。穷人也好,富人也好,老年人也好,年轻人也好,都是如此。想当年,我们在潜艇上工作的时候,大部分时间都是集体活动,出海又多,每天时间都很紧张,很忙,很累。就这样,我们还是忙里偷闲,到五码头西北角的“辅大”码头去赶潮水,抓螃蟹。那时的潜灶伙食很好,伙食标准每天两元,而陆勤是四毛五,潜灶是陆勤的四倍多。抓螃蟹当然不是嘴馋,其实就是找乐。

那时我们经常一起抓螃蟹的主要是三个人:我,轮机班的顾洪发,电工班的冯文才。每次基本上都是他俩下去抓,我在上面把螃蟹装起来,然后到水手长仓库用水壶煮了吃。螃蟹有鸡蛋那么大,每次能抓十几个,我们因陋就简,随便找个什么东西,就把螃蟹装回来了,一般不敢带桶啊盆啊什么的,那东西目标太大,会被别人发现。赶海煮海鲜是艇上禁止的,当然不能大张旗鼓地干,要悄悄地干。

有一次,我拿一副带钢丝缆用的长筒皮手套,老冯和老顾抓了几个鸡蛋大的螃蟹,很容易就装进去了。后来老顾抓到一只比拳头还大的螃蟹,那家伙张牙舞爪的,怎么也装不进去,一不小心,让它夹住了我的肚皮。可能它意识到死将临头,怎么也不肯松开那个有力的螯。肚皮都夹破出血了,疼得我嗷嗷叫,却没办法把它的螯弄开。后来不知他俩想出个主意,让我趴到海水里,说螃蟹感到安全了,可能就会把夹子松开了。我也顾不上多想,连忙下海趴在水里,一动也不敢动。过了好一会儿,螃蟹大概以为安全了,才把螯松开。它想要逃跑,被我一把抓住。害得我大吃苦头,我岂能轻易放过它!

我在水手长仓库里备了一把水壶,是专门用来煮海鲜的。没有炉子,我们就用罐头盒装上酒精,拿两把凳子放两边,用拖把杆横穿壶梁,两头架在凳子上,把水壶吊在酒精炉上烧。水开了,海鲜就熟了。有一次,酒精烧干了,我拿酒精桶往罐头盒里倒酒精的时候,不慎把酒精倒多了,“扑”地一下,火苗窜起来老高,差点引起火灾。从那以后,我们再也不敢在水手长仓库里煮海鲜了。

那时候我们都年轻,一晃,40多年过去了。回忆当年“找乐”的事情,也是一种乐趣。

三、水手长刘刚

刘刚(1950.12.24~),山东省青岛市人。1968年4月入伍,曾在127、155、210潜艇任舵信兵、舵信班长、水手长;1975年7月任215潜艇水手长;1979年10月转业到青岛市市南区民政局任办事员、副主任科员;1990年8月任市南区政府行政科长;1994年9月任浮山所办事处、八大湖街道办事处副主任、主任。

刘刚给我的印象比较“中性”,性格特点不突出,平日里不显山不露水,没有什么事情给我留下很深的印象。

2008年,我编辑老艇纪念册时,他应约写了一篇短文《伸手不见五指》,记录的是发生在127潜艇的一次险情——

伸手不见五指

刘 刚

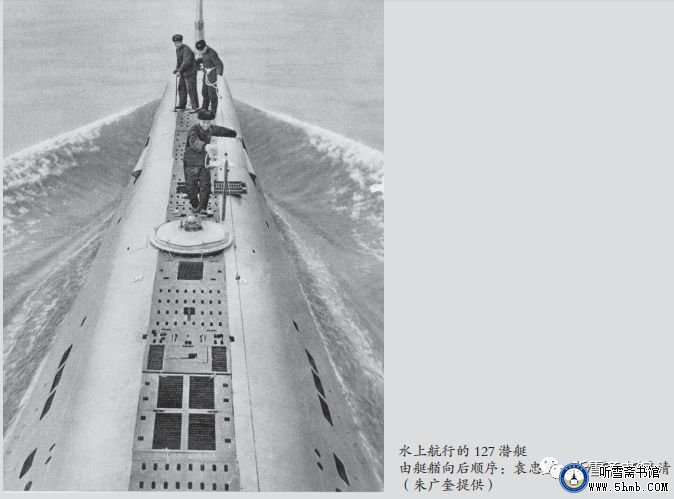

那是上个世纪七十年代初的一次远航。记得是在124度线海域。那天晚上风大浪高,水下8米航行充电,升降舵操不住,只好浮出水面,一台内燃机航行,一台内燃机充电。潜艇左右摇摆达45度以上,大部分人都晕船了。

二级战斗部署航行时,在舰桥上值更的有二三部门长杨兆忠和我,还有一名操舵兵。我当时是水手长,当更的操舵兵因为晕船太厉害,呕吐不止,无法正常操舵,就由不晕船的舵信班长朱广奎代替他。后来由于不时有浪打到舰桥上来,所以把舵转到三舱操作。这时艇长张连忠登上舰桥,在舵楼里抽烟。除了他的烟头有点亮光一闪一闪,周围漆黑一片。这时我想起“伸手不见五指”这句话,就把手放到眼前,确实什么也看不见。

突然听到了一声尖叫,回头一看,张艇长一把抓住了杨部门长。原来,杨部门长晕船晕得身体发软,一个大浪上来,潜艇摇摆度太大,他没抓住舰桥上的扶手,人就腾了空。如果不是张艇长反应灵敏,眼疾手快,他就掉到海里去了。在这种情况下落海,后果不堪设想。这件事过去30多年了,现在一想起来就感到后背发凉。

四、水手长孙钊

孙钊(1954.10.23~)北京市人。1969年12月入伍,自1970年起,先后在127、155、210潜艇任舵信兵、舵信班长、水手长;1980年任215潜艇航海长,1983年入潜艇学院艇长班学习,1985年任212潜艇副长;1989年转业到商务部中国商务出版社工作;2014年退休。

我和孙钊是同年兵,在一条艇上生活多年,但是平时工作交集不多。1986年我调到北京以后,不久他也从青岛转业回到北京。北京太大,彼此各忙各的事情,除了有外地战友来京办事,偶尔聚一聚,平时难得一见。

2008年,我编辑老艇纪念册时,他应约写了一篇文章《上艇后的第一次远航》,记载了他参加127艇远航的经历。那次远航我也参加了,实际上是我们共同的经历和感受。

上艇后的第一次远航

孙 钊

我第一次远航,是在1971年5月。那时我刚上艇工作一年多,才满17岁。我们的127潜艇是一艘老式的常规动力潜艇,生活条件非常差,狭小的空间里拥挤着70多人,睡觉的床铺都是三层吊铺,周围还有许多管道、阀门,睡在上面翻身都困难。我的战位在一舱,雷架上装满了鱼雷,空间显得更为狭小。即使这样,作为一个刚上艇不久的新兵,能够参加远航也是一件非常光荣的事。

潜艇离开码头,漫长的25昼夜远航开始了。兴奋之后是漫长的、单调的、艰苦的煎熬。我们每天都是值班、吃饭、睡觉,日复一日,往复循环。没有电视,没有音乐,不知道白天还是黑夜,只能在24小时船钟上辨别时辰。有时会很紧张的,甚至还带着危险,比如我们在水下充电或者上浮测天(即测舰位)时,经常会遇到敌方的反潜飞机。这时艇长就会下令“速潜”,潜艇里的战斗气氛非常浓,每个人都精神抖擞地守在自己的战位上,随时准备完成指挥舱下达的口令。总的说来,远航生活是枯燥无味的。最后都是掰着手指头数日子。时间过去太久了,现在想起来,都不知道当时是怎么熬过来的。但有些记忆是终生都不能忘记的。

比如闷热。我们的阵地是在太平洋暖流带上,水温27-28°C,加上潜艇机器散发的热量,舱室里的温度高达40°C,相对湿度在90%以上,到处都是水滴,整个潜艇就像个洗澡堂。战士们都脱光了衣服,身上披着擦汗的毛巾,活像在洗澡堂里洗澡。直到现在每次去洗桑拿,都会想起那段日子。

最有意思的事情,就是大家在一起聊天。白天潜艇在水下几十米经济电机航行时,机器的轰鸣停止了,潜艇就像静静地躺卧在水中。大家围坐在一起,一边吃着罐头花生米,一边聊天,天南海北,胡说八道。记不得是哪一位了,他总是一边搓着脚,一边吃花生米,一边胡侃,真可谓“不干不净吃了没病”。

30多年过去了,如果说那次远航给我带来了什么,它给了我人生的积淀。有了这样的经历,以后再遇到的任何困难,都不再话下了。

五、舵信班长陶桂官

陶桂官(1950.8~),江苏省海安县人。1969年4月入伍,曾任127潜艇舵信兵,155、210潜艇舵信班长。1976年3月退役到广州远洋公司,任“大德轮”水手、“公主洋轮”水手长。

陶桂官有个雅号“老黄牛”,还有一个外号“哑巴”,我不知道这两个名号是怎么来的。

据沈铭回忆:

陶桂官不会讲普通话,家乡话说得呜哩哇啦,舵信班要学汉语拼音:啊呀、波衣、瓷器、得胜……(A、B、C、D……),刚开始因其表达不清,别人听不懂,舵信班长屈良琛说:你说的什么,跟个哑巴似的。从此得了个雅号“哑巴”。

我上艇的时候他就叫“哑巴”了,至于“老黄牛”,只有在年终总结和领导讲话时会提到,反而不如“哑巴”叫得响亮。不过“哑巴”这个外号只有老兵可以叫,新兵不行。记不清是哪个新兵叫了他一声“哑巴”,他马上翻脸,追着打。从此新兵再不敢叫他“哑巴”。

陶桂官退役后去了外轮公司,从此和大家失去联系。

2008年,我曾找过他,没有结果。2017年春节之前,我去看望张司令,向他汇报本书的编写情况,并请他为本书作序。他对我草拟的序言做了几处修改,然后就问起哪些人找到了,哪些人没找到,其中问到陶桂官。我说还没找到。不过当时我就暗下决心:一定要找到他!

我知道陶桂官是江苏人,我就把寻找陶桂官的事拜托给了沈铭。在写作此书的过程中,沈铭曾经给予我很多帮助,并热心承诺,只要我需要他帮忙的事情,他一定尽力。我对他说:这次是张司令问起陶桂官的,咱们一定要找到。

沈铭的工作效率很高,很快就反馈信息:陶桂官找到了!他是通过在公安系统工作的亲戚,查到了陶桂官的户籍卡。

1月27日(除夕夜)23点多钟,沈铭的亲戚用手机把陶桂官的户籍卡发给了我。陶桂官的户籍卡上只有地址,没有电话。

2月1日(大年初五),沈铭打电话问我找到没有,他比我还性急。我说,大过年的,人家都在放假,只能等过了春节以后再说了。沈铭给我出了好几个主意,嘱咐我应该怎么怎么找。根据老沈的建议,我当天就将此事托给在广州的战友房德成。

2月3日(大年初七),节后第一天上班,房德成就找到户籍卡上的那个地址,结果那是陶桂官的工作单位——中远(香港)航运有限公司广州代表处,并不是住处。陶桂官早已退休,单位的人不认识他。后来给单位的老领导打电话,老领导说:有这个人,但是不知道他现在住在哪里,他的档案存在位于深圳的总公司,只能到那里去查。

房德成又到当地派出所查寻,人家不给查;到居委会查寻,人家也不给查。房德成当时就给我打电话,通报查询的情况。我说,这已经很好了,起码知道下一步该到哪里去查档案了。

因为在此之前,我在“曾经的127”微信群里向房德成布置任务的时候,王连石看到了,曾经表态:“房德成先去找一下,如果找不到,我再想办法。”所以我就对房德成说,下一步,请王连石出山吧!王连石曾在广州远洋公司总部工作,我觉得已经看到希望了。(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[0]